大学を卒業後、さまざまな仕事や留学経験を経て、SFCの社会人学生へ

私はロンドン大学ゴールドスミス校でインターディシプリナリ・デザインと呼ばれる領域横断型のデザインを学び、一度現地の広告会社に就職しますが、日本帰国後も仕事をしながら、自主的な作品制作を続けていました。その活動をせっかくなら趣味として終わらせず、仕事を通して得た経験やスキルと組み合わせて自分にしかできない形で体系づけてみたいという思いから、もう一度アカデミックな場に挑戦したいと考え、大学院への進学を考えるようになりました。

私はロンドン大学ゴールドスミス校でインターディシプリナリ・デザインと呼ばれる領域横断型のデザインを学び、一度現地の広告会社に就職しますが、日本帰国後も仕事をしながら、自主的な作品制作を続けていました。その活動をせっかくなら趣味として終わらせず、仕事を通して得た経験やスキルと組み合わせて自分にしかできない形で体系づけてみたいという思いから、もう一度アカデミックな場に挑戦したいと考え、大学院への進学を考えるようになりました。

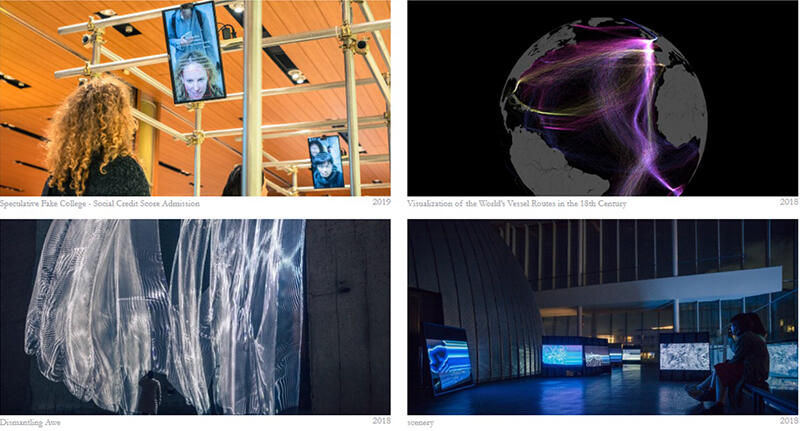

これまでのキャリアでは一貫して科学技術とアート・デザインを横断的に扱ってきたことから、大学院でも学際的な分野を検討しました。その中でも社会人学生の募集があったこと、脇田玲教授や脇田研の卒業生とは以前から仕事を通して知り合っていてその研究成果のクオリティの高さや、何よりご自身もアーティストとして制作現場で手を動かしている先生のお人柄が信頼できたことからSFCの脇田研究室を志望しました。

科学技術コミュニケーションと芸術分野の融合に挑戦する

SFCで取り組んでいる研究テーマは「科学技術コミュニケーションへのアート・デザイン手法の応用」です。

科学技術を伝え、研究者と一般市民をつなぎ対話をおこなう「サイエンスコミュニケーション」という分野が研究対象です。社会全体で科学や技術と向き合っていくには、理系的、論理的な理解だけではなく、感情や感覚的な理解も重要だと考えます。そのうえでアートやデザインの手法を採り入れたコンテンツの開発手法などを研究しています。

サイエンスコミュニケーションという分野に出会ったのは、東京お台場にある日本科学未来館で展示企画の仕事をしているときです。科学館におけるサイエンスコミュニケーションとは、展示や体験型イベントを通して、子どもから大人までの幅広い層の来館者にさまざまな科学技術に関するトピックを伝え、対話を通して来館者が自分なりの視点を持ち帰ってもらう取り組みです。そこで先端テクノロジーを使った地球環境のインタラクティブ展示や360度映像の研究開発、クリエイターとのイベントなどを企画しました。その後、転職してITエンジニアとして働きながらも当時の同僚と定期的に情報交換をするなど、サイエンスコミュニケーションへの興味が尽きなかったことから、SFCでは、そこにこれまでの経験で得たデザインやアートの考え方や自分のITスキルをかけ合わせた分野横断的なアプローチにチャレンジしてみたいと思いました。

具体的には、現在は気候変動をテーマに、生成AIを活用して"エモい"データビジュアライゼーション作品を制作しています。一般的に科学データのビジュアライゼーションといえば、事実のみをなるべく客観的にドライに描くのが基本です。また、見る側にもデータを読み解くための一定のスキルが必要となるものも多くあります。しかし、現在制作しているものでは敢えて見た人の個人的な記憶や感情によって、人それぞれの解釈や想像力を喚起させて、それをきっかけに温暖化や海面上昇など地球規模課題を自分ごと化してもらうことを狙った作品づくりやワークショップの開発をしています。

その取り組みの一つである「Water City - 海面上昇想像図」は、2024年に文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業に採択されました。

人間の想像力とAIで未来を描き出すプロジェクト

「Water City - 海面上昇想像図」は、気候変動により大きく変化した2300年の東京の衛星写真を、地形データと生成AIを使ってリアルに可視化したものです。海面上昇のビジュアライゼーションというと水没した悲観的なものがイメージされがちです。実際、今回の作品で国連機関から"地球温暖化の最悪のシナリオ"として公表されているデータを元にシミュレーションした2300年の東京は、面積の約半分が水没していますが、私がこの作品で描いたのは、その未来が良い悪いではなく、実際にそうなった都市で逞しく生きる人間の日常を想像するための地図です。例えば、旅行先のまだ知らない街の地図を眺めて想像にふけるような感覚を、未来を描いた地図でも再現できないかと考えました。「そこにはどんな生活があるか」「自分がもしそこに住んでいたなら」という想像を巡らせることで、気候変動や海面上昇が遠い未来のできごとから自分ごとへとぐっと近づきます。また、具体的な生活をイメージすることで、気候変動のことだけでなく未来の都市の在り方やテクノロジーについてなども複合的に考えていくことができるのです。

「Water City - 海面上昇想像図」は、気候変動により大きく変化した2300年の東京の衛星写真を、地形データと生成AIを使ってリアルに可視化したものです。海面上昇のビジュアライゼーションというと水没した悲観的なものがイメージされがちです。実際、今回の作品で国連機関から"地球温暖化の最悪のシナリオ"として公表されているデータを元にシミュレーションした2300年の東京は、面積の約半分が水没していますが、私がこの作品で描いたのは、その未来が良い悪いではなく、実際にそうなった都市で逞しく生きる人間の日常を想像するための地図です。例えば、旅行先のまだ知らない街の地図を眺めて想像にふけるような感覚を、未来を描いた地図でも再現できないかと考えました。「そこにはどんな生活があるか」「自分がもしそこに住んでいたなら」という想像を巡らせることで、気候変動や海面上昇が遠い未来のできごとから自分ごとへとぐっと近づきます。また、具体的な生活をイメージすることで、気候変動のことだけでなく未来の都市の在り方やテクノロジーについてなども複合的に考えていくことができるのです。

2024年10月に開催された、科学技術振興機構主催のサイエンスアゴラというイベントで、知り合いのサイエンスコミュニケーターとチームを作り、「Water City - 海面上昇想像図」を出展しました。来場者に「あなたはこの東京にどうやって住みますか?」と問いかけると、「道路が海に沈んでいるから、移動するには一家に一台船が必要になると思う」「服は普通の服ではなく、新しいウエットスーツが開発されて海中を歩けるようになる」といった、水没した都市での生活を自由に想像した意見をたくさん聞くことができました。

また、この作品の生成AIを使った技術的な試みを紹介した内容を2024年のSIGGRAPH AsiaにてArt Paperとして発表するなど、さまざまなかたちで展開しています。

サイエンスコミュニケーターという仕事を広げ、日本の科学技術の素養を高めていきたい

今後は「Water City - 海面上昇想像図」のワークショップでのフィードバックデータをどのように集めるかという課題に取り組んでいきたいです。SFCで学ぶメリットは、さまざまな分野の研究者が集まっていること。そうした方々の協力を得て、解決策を見出していきたいと思います。

ほかにビジュアライゼーションに取り組む題材として、その素材となるオープンデータの在り方や可視化のためのツール開発だったり、実際に可視化した結果をどう社会にフィードバックしていくかなどにも関心があります。こうした総合的な発想を体系化しながら研究に取り組むことができるのも、アカデミックな場に身を置くよさです。

将来的には、自分の活動を通してこのサイエンスコミュニケーションという分野の普及にも貢献したいです。「サイエンスコミュニケーター」が人気の職種になれば、国民全体のサイエンスリテラシーの向上にもつながるのではないかと期待しています。

さらには、せっかく再びアカデミックな環境に身を置いているので、論文の執筆を通して学会での発表や学術的にも貢献できるような実績をつくっていきたいです。

今はまだできていないのですが、これまでの実務経験で得たスキルを教育分野や学生の育成にも還元できたらと思っています。やりたいことや挑戦したいことは、いくらでもありますね。

学生時代や仕事で培った数々の知識やスキルは、自分だけの強みになる

私は高校生の頃はPCをつかって音楽や映像制作をして文化祭で発表したりするのが好きでした。その後、大学でデザインを学び、卒業後、一度就職してからも、NYのSchool for Poetic Computation(SFPC)という、コンピュータを用いてさまざまな表現を学ぶメディアアートの学校に留学しました。その延長線上で、日本科学未来館の展示企画制作やエンジニアリングの仕事、行政機関のデジタル政策支援などに従事し、それまでのキャリアで得た知識やスキルをアカデミックな場で集大成として一本につなぐことを目指して政策・メディア研究科に に社会人学生として入学しました。

私は高校生の頃はPCをつかって音楽や映像制作をして文化祭で発表したりするのが好きでした。その後、大学でデザインを学び、卒業後、一度就職してからも、NYのSchool for Poetic Computation(SFPC)という、コンピュータを用いてさまざまな表現を学ぶメディアアートの学校に留学しました。その延長線上で、日本科学未来館の展示企画制作やエンジニアリングの仕事、行政機関のデジタル政策支援などに従事し、それまでのキャリアで得た知識やスキルをアカデミックな場で集大成として一本につなぐことを目指して政策・メディア研究科に に社会人学生として入学しました。

私の得てきた知識やスキル、経験は、一つ一つであれば多くの人が持っているものです。けれど、それらを体系的にまとめ、科学技術コミュニケーションとアート・デザインを融合して展開していくことができるのは、私だからこそ実現できる大きな強みとなりました。

常に目の前にある好きなことに夢中になっていれば、いつかきっとそれがつながり、自分だけの新しい何かをつくりだす基礎となってくれると思います。まだ名前もないものを自分で定義していけることがSFCの魅力だと思います。ぜひたくさんのことに楽しみながら取り組んでいってください。